- Acme Studios CEO ジョナサン・ハーヴェイ インタビュー

- 失われた風景 / エドワード・アリントン

- 與語直子 グラナダ展 レビュー

- 與語直子 ロンドンの生活 / クリス・ロバーツ (文筆家)

- 與語直子の風景写真 / 西村智弘(美術評論家)

- Allotment statement

APRIL 2012

Acme Studios CEO ジョナサン・ハーヴェイ インタビュー

アーティスト向けの格安スタジオを開発・提供するロンドンのチャリティー団体アクメ・スタジオが、今年で設立40周年を迎える。1970年代初頭、戦後の都市開発に大きく取り残され荒廃していた東ロンドンで、安価な制作環境を求めるアーティストを対象に スタジオ斡旋サービスを始めたアクメ・スタジオ。やがてこの一帯が時代に先駆けるユースカルチャーと現代アートの発信地として生まれ変わるのは周知のところ。現在ロンドン市内に429のスタジオユニットを管理し、レジデンシー・プログラムやアワードの授与を通じて、今まで支援してきたアーティストは 5000人以上にのぼる。東ロンドンにおける地域発展の歩みと共に、スタジオ提供からコミュニティー文化の育成と雇用開発まで東ロンドンのアートシーンを先導してきた アクメ・スタジオの広範な活動を、創立者で現CEOのジョナサン・ハーヴェイ氏とともに振り返った、そこに日本のアーティスト環境を改善するための手掛かりを求めて―(聞き手:近藤正勝 / 構成・翻訳 大坂紘一郎)

Contents

[1/5] ロンドンは世界で最も地価の高い都市の一つだが、アーティストには安価なスタジオが必要だ。私たちは幸運にもこの問題の解決策を見いだした。

[2/5] チャリティーであることとアーティスト主体であることが私たちの活動理念。

[3/5] 民間企業と交渉してプラニング・ゲインの可能性を探る。

[4/5] できるだけアートの現場と関わり、若手アーティストが直面する問題点を理解したい。

[5/5]3年後からは助成金を受けずに、独立。

2011

失われた風景 / エドワード・アリントン

著:エドワード・アリントン|Edward Allington

訳:三瓶拓郎|Mikame Takuro

そのときは特別なことと思わなかったが、今では鮮明に思い出せる。私たちは、直子の夫で画家の、近藤正勝が参加したグループ展のレセプションで、彼女と話をした。私たちが帰らなければならない時間になっても、彼女はまだ、彼女と話し足りない友人たちに囲まれていた。私たちはさようならを言い、彼女は背を向けて歩き去った。細身で美しく、気取らないが気品溢れる女性だ。それは何気ない日常の、小さな出来事の一つだった。だが結果として、記憶に刻まれることになった。それから数日後、彼女が他界してしまったからだ。自転車で通勤途中、左折するトラックに巻き込まれて、この世界から、彼女の作品から、彼女が奪われてしまったから。

與後直子はとても外交的なアーティストで、彼女の生活は大勢の人々と共にあった。しかし、彼女の作品から彼らの存在を感じることはない。彼女の主な作品 は、中判カメラで撮影された白黒の風景写真だ。それら作品を見さえすれば、彼女がその媒体を熟知していたことは明白である。レンズであり、カメラであり、光がどのようにフィルムに影響するかである。彼女の最初のシリーズ作品「Night Photographs」は、この考えを裏付ける。その構図から、緻密で内面的な厳密さが見える。一つの作品では、線路が画面の左から右へと曲線を描き、中央部分で光が溜まっている。小さな茂みが、生命を保つことすらできないような地面から生えている。そして、この撮影を可能にしたたった一つの光源は、二つの街灯だけである。別の一枚には、雪で覆われた道と、窓で埋め尽くされた箱のようなビルが見てとれる。輪郭のみの草木と、大きな木(木々は直子の作品に 頻出する素材)も見える。ここでも光源は人工的なものだ。どちらも非凡な描写であり、緻密に計算された構図である。これら写真の中に人の姿はない。なぜなら人々は家で眠っている時間なのだ。でも直子は違う。彼女はこの暗闇の中で、ほんの僅かに存在する光を、カメラの中に捕らえ続けた。

私の目の前には「Night Photographs」からのもう一枚の白黒写真がある。そこに写るのは一軒の納屋である。家畜を囲い、農具を仕舞っておく場所である。誰もが目を留めることなく通り過ぎてゆく建物だ。しかしこの作品の構図は、あえてそれを見せている。画面の左側から落ちる光、かすかに浮かぶ木々の輪郭、くっきりと映し出された屋根の形状。前面の別の木に葉はなく、写真の深い黒の中にそのほとんどが隠されている。地上には雪がある。生きる者には最も厳しい冬なのだ。屋根が作る影は二つの切れ長の目のようで、そのドアは、入り口という意味もふまえると、口のように見える。この写真の中に人物はいないが、不思議なほどポートレイトのようだ。

家、建物は私たち自身の延長である。その境界は私たち自身がもっている境界の象徴である。私たちは建物の中に暮らすのと同じように、自らの体の中に住んでいる。この一枚の写真が見せているのは、粗末な小屋である。しかし、家の基本的な条件を満たしている。その壁が与えてくれる安堵、そこで与えられるもてなし、私たちが眠り無防備になる夜、その恐怖から守ってくれるもの、死そのものから私たちを守っているもの、これら全てを喚起する。暗闇の中で撮られたこの写真は、直子が恐れることなく生を信じた証であるとともに、建物とは私たちにとって何を意味するのかという、彼女の深い理解をも示す。

直子と正勝の家はかつて、そして今も、“シー・シー・シー”(Clapham Community Centreの頭文字から)として知られ、友人たちはそこに度々集い、料理や音楽、おしゃべりなどを楽しんだ。生前直子はその集まりの中心で、今日も “シー・シー・シー”には、彼女のその精神が生きている。「窓(window)」という単語は、アイスランド語の「風の目(windauge=wind eye)」に由来する。光、風、空気が家の中へ入れる穴を意味する。また、西洋では眼のことを「魂への窓」とも解釈する。「カメラ(camera)」という単語は、部屋を意味するラテン語から来ている。「camera obscura (カメラ・オブスキュラ=組み立て式写真機の胴体)」の文字通り、現在のカメラの先駆けである。私は、この一見単純に見える直子の写真から、彼女というよりも、芸術家としての彼女を感ずる。ひとりの日本人アーティストが夫とともに西洋で家庭を築き、その家を多くの人に解放し、もてなした。写真家の眼を使って、心の窓を開け放って。この写真の中の小さな納屋は、まるでカメラだ。内側に空間があり、正面に口が開く。それは小屋の眼であると同時に、彼女の眼でもある。この暗闇の中で撮られた小さな建物は、彼女がいつも大切に持ち歩いていた中判カメラにも似ている。それらは私たちの窓となって、彼女の内面世界へと私たちを誘う。この納屋は人間や、家畜や、道具を守った。彼女のカメラは、その最後のフィルムを守った。

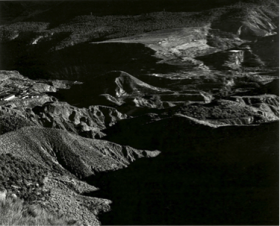

與後直子はチェルシー・カレッジで彫刻家になるべく教育を受けた。それは彼女の写真から見てとれる。彫刻とその形は光によって現れる。私も彫刻家として、 物体に落ちる光を彫刻的な色として視るようにと教えられた。形を見なければならないとき、光がどのようにその表面を流れるのかを考えなければならない。彼女の写真はその教えに沿っている。彼女には辺りの風景さえも彫刻的に見えていた。彼女はこの造形の知識を、形を視ることに変換させたのだ。彼女は、写真表 現とカメラにその可能性を見出した。そしてカメラと旅し、レンズを通して見て、絞りをセットした。ビルバオで、ベネズエラで、チェコで、そして最後になってしまったグラナダで、撮影した。この展示は、彼女が最後に持ち帰った40本に及ぶフィルムの中の一部である。彼女が決して見ることのなかったネガから焼 かれた写真である。ここでは、開拓の及ばない広大な大地を見せる。そしてまた、「Night Photographs」と同じように、注意深く見られることなどなかったであろう景色が被写体である。しかしながら、またしても木々がある。それらを介 して命が見える。彼女の見事な明暗の表現で、私たちは彼女が見たままの世界を感じることができる。彼女はそこで「Night Photographs」とは対照的な光と出会った。私たちは、彼女の遺作となった「Granada Photographs」に、強い光で消し飛ばされそうな風景を見るが、それは、彼女がそこで影を見つけたということでもある。

中判カメラは実に奥深い機材であり、その中のフィルムもまた然りである。フィルムを使った写真作品が、どれほど厳格なコンセプトを求められ、容赦のない行程を経て生まれるのか、デジタル化の進んだ現代においては、安易に忘れられてしまう。暗室に籠ってみるまで、写真の出来不出来はわからない。彼女は、「Granada Photographs」のフィルムを現像することなく持ち帰った。言うまでもないが、その撮影は成功していた。この事実だけをとっても、彼女が思うがままカメラを操り、自らが選んだこの表現方法を会得していたことの証である。

グラナダで撮影されたこのシリーズは、直子の没後、その全てではなく、一部だけ公開されることとなった。しかしそれらの作品は、彼女が写真家として訴えたかったことを、明確に代弁している。彼女は喪われてしまったが、私たちは今でも彼女が見たままの世界を、彼女のカメラを通して見ることができる。より正 確に言えば、彼女が私たちに見て欲しいと望んだ世界を、である。彼女はこれらの作品を通して、私たちにこの世界の荘厳さを今一度知らしめる。そこで私たち は、暗闇と向き合い、自分たちの無力さに恐怖を感じるかもしれない。あまりにも広大な大地に、自分たちの小ささを悟るかもしれない。しかし彼女は、この世 界にこそ私たちの居場所があること、私たちはこの世界の一部であるということのヒントを、いつも作品の中に残してくれていた。

この世界において何かを奪うことは容易いが、新しいものを生み出すことは困難を極める。與後直子は、彼女の短い人生を通じて、人々を一つにすることができ た。このすばらしい世界の美しさをありのままに見つめ、作品として作り替えた。彼女は日本で二度の個展を成功させ、前途を期待される新人作家だったが、悲 しいことに僅かな作品しか残せなかった。しかし、彼女が新しいものを発見し、作り上げたことに疑いの余地はない。これは消し去ることのできない事実である。直子の眼はこの世界から失われてしまったが、彼女の勇気、人間性、そして彼女が操った単純だが巧妙なカメラと呼ばれる機械によって、彼女の見た世界は ここに存在する。何という世界であることか。

與語直子 グラナダ展 レビュー

朝日新聞 ‘写真の志 つなぎたい’

Kalons Net ‘與語直子: グラナダ’

安西洋之 ‘『GRANADA』 與語直子さんの写真展’

Fogless ‘Special Interview 2009 – GRANADA’

HotShoe ‘Photo exhibition and book ‒ In Memory of artist Naoka Yogo’

Jotta ‘Naoko Yogo: Granada’

2009

與語直子 ロンドンの生活 / クリス・ロバーツ (文筆家)

著:クリス・ロバーツ (文筆家)

與語直子、1971年名古屋生まれ。文教大学英文科の学士号を取得後、1992年に渡英。短期コースで写真を学んだ後、カンバーウェル・カレッジ・オブ・アートでファンデーションコースを終え、引き続きチェルシー・カレッジ・アート・アンド・デザインの彫刻科で学士過程を専攻した。

直子はかねてから彫刻のコンセプチュアルな側面に関心を持っていた。そこから建築写真と彫刻オブジェに内在するイメージに興味を持ち、そしてミニマリストの彫刻と、建築モデルを引用して精密で繊細なフォームを生み出していく。写真に移行してからも、冷静で客観的な視点を持ち続け、不安で落ち着かないと同時に平然、淡々とした都会の風景のイメージを作り出した。そこには、一見馴染のある不変的なものに、儚さや不可解さといった表情が映し出されている。この独特な都会の風景の捉え方が私にとって直子の作品の最も豊かで魅力的な特徴である。

1993年、直子はちょうどスレードスクールを卒業したばかりの画家、近藤正勝に出会う。正勝は1988年からロンドンに在住し、偶然にも直子と同郷の名古屋出身である。二人は1998年に結婚し、南ロンドンのブリクストンに数年住んだ後、2001年にクラッパムに引っ越した。この家は友達の間で「Clapham Community Centre(略CCC)」と呼ばれるほど沢山の友達が集まる場所になった。皆で料理をして飲んだり食べたり、うわさ話にふけったり、正勝の膨大なレコードコレクションを選曲したり、ただのんびりしたり空いてる部屋に泊まったりする気楽な場所。直子の明るく親しみやすい性格は人を引きつけまわりをくつろがせた。

直子は1998年にチェルシーを卒業後、自己作品の焦点やスタイルを模索していた。そして2002年、彼女は写真作家松江泰治に出会う。彼も直子と同様に別のルートを経由して写真家になった。元科学者の彼は、天体の撮影に関わる経験を元に写真を技術的かつ工学的に熟知し、その重要性-全体のプロセスを理解し使いこなすことができなければ、ミディアムの可能性も自身のアイデアも十分に理解することはできない-を強く意識していた。このことは南ロンドン在住の写真作家ロバート・ハックマンと共に写真技術を探求し技巧を磨くために苦労を重ねていた直子にとって、啓示ともいえるものだった。真剣に技術を探求する直子にとって、CCCのがたついた階段の上にあった暗室ではわずかな振動でも作業を台無しにしてしまうため、大きな写真のプリントに要する20分間は、正勝は勿論、そこに居合わせた全員が身動きひとつせず、じっと息をひそめて直子と同様の苦労を経験させられた。

このころから直子は夜の写真のシリーズを始める。そのうちの一枚が私のロンドンの橋に関する本「Cross River Traffic (Granta 2005)」に掲載されている(1)。その時の私の指示内容は、写真の中の橋がすぐにどの橋であるか認識できなくても、橋の雰囲気や歴史といった隠された様相を引き出すようなイメージを撮ってほしいというものだった。直子の撮ったハンガーフォード・ブリッジ(現ジュビリー・ブリッジ)の作品は私の指示にぴったり当てはまる。鮮明で軽やかにそびえる21世紀の建造物は、かつて鉄道橋の下に寄生するかのように架かっていた鉄製の歩行者専用橋の暗さや危険に取り憑かれたかのようだ。彼女の夜の写真の多くがそうであるように、豊かなテクスチュアと不気味な深さを帯びた水面と影は、まるで固体と化し、それはあたかももう一つの橋が存在しているかのように見える。

夜の写真撮影は厳格な日課を必要としていた。直子は暗くなると、自転車で河岸やバタシー・パーク(2)へ向かい、三脚を据えた。翌日、彼女は現像とべた焼き、プリントの作業に取りかかる。満足いくまで沢山のプリントを度々はねのけていった。彼女はテクニックを磨き続け、2005年のチェコ共和国への撮影旅で(3、4)、危険と神秘、魅力を内包する夜の世界、その孤独と未知をカメラで捉え作品を作ることに成功した。このころ日本から二つ個展のオファーがあり、2005年夏に開かれた展覧会は大成功を収めた。それでも直子はまだ自分の作品を見せることにためらいを持っていた。正勝や親しい友人に完成した写真を見せるようになったのはそれから何ヶ月も後のことである。

正勝と直子のそれぞれの制作手法の関係は興味深い。二人とも初期には風景を題材として選び、それを、夢のような、幻覚的な、また記憶の中にある「別の」場所を探る手段として用いているように思われる。彼らの手法は、互いが競い合うよりもむしろ補足しあい、それでも個々が、強い独自のアイデンティティを持った作品を作っている。正勝は眩い幻覚的な色彩を用いることで対象物を変化させ、一方直子は大学卒業後にモノクロのみでの制作を選択して、長い露出で生まれる夢のような雰囲気と、プリントの過程で作り出す豊かなテクスチュアを作品に与えている。興味深いことに、直子は死の少し前からカラー作品に関心を持ち始め、実際にブリクストンのフォト・フュージョン・コレクティブで友人から技術を学ぶ用意をしていた。これによって彼女の作品が大きく、刺激的に発展したであろうことは間違いない。

直子はカメラを抱えて一人旅をするのが好きだった。2002年にはヴェネズエラを訪れ、妙にラテンアメリカ人のように見える日焼けした大きな笑顔で帰ってきた。死の少し前、彼女は1週間グラナダと海岸の間のシエラネバダ山脈を縦断しながら、フィルム40本以上の撮影をした。今回の展覧会とカタログには、正勝と友人たちがその中から選んだ16枚の作品が含まれている。雄大でまた極めて繊細なこれらの風景写真は、彼女の伸びゆくフォトグラファーとしての力をはっきりと示している。この旅でのコンタクトプリントから、直子がさらなる自信と解放感をもち、楽しみながら新しい可能性を模索していることが感じられる。これらのイメージは多様で、時には明確に古典的な構図を組み込んだ風景であり、また時にはテクスチュアやディテールに焦点が当てられている。

初期作品の雰囲気とはかなり異なってはいるが、これらのイメージの中にも、実際に目に映る風景と、記憶の中の風景が巧く調和し、一連の夜の写真のように、見えるものと見えないものが同時に表現されている。そこには、あたかも目前の奇妙な扉の向こう側にある「何か」を捉えようとする好奇心と探究心が感じ取られる。視覚と想像を媒介するものとしてカメラを使い、その結果、作品はこの上なく精巧で、力強く、詩的である。まさに彼女の努力は実り始め、ついに美術の世界での評価を獲得しようとするところであった。

直子の風景と空間に対する興味は写真活動に限ったものではなかった。彼女はガーデニングをしたり、とてもイギリス的なアロットメント(一坪農園)を借りて野菜づくりにも精出した。でもこの農園には水道がなかったため、ボトルに水を入れてリュックに背負い、大変な苦労をして夏の炎天下にクラパムからトゥーティングまで約4.8キロの道のりを自転車をこいで行った。ひとつひとつの苗が育つのに最低ぎりぎり必要な水の量を割り出して、コップ一杯にも満たない水を大切な野菜のために運んでいた。多くの者にとって、これはとてつもなく骨の折れる作業であっただろうが、直子はそうは感じていなかった。彼女にとってそれは何かが実を結ぶためにできること、生来の優しさからくる単に些細な行為であり、私にはこのことがどのように直子が生きたかを要約しているように思われる。

2009

與語直子の風景写真 / 西村智弘(美術評論家)

與語直子の『GRANADA』は、彼女にとって最初の写真集であるが、同時に彼女の遺作集でもある。與語は、自分の写真のスタイルに自信をもち、これから積極的に制作活動に入る矢先に、不慮の事故に見舞われた。『GRANADA』は、與語が残したフィルムをプリントしたものである。このシリーズには、写真家としての彼女が到達した独自な世界が示されている。

與語が自分の写真のスタイルを確立するまでには紆余曲折があった。彼女がイギリスに渡ったのは1992年で、この年にLOCFのPhotography and Pre-Foundationというコースで、簡単にモノクロ写真を学んでいる。当時から彼女は、写真や映画に興味をもっていた。しかし、しだいにファイン・アートに対する関心が高まって、1995年からチェルシーカレッジ・オブ・アート・アンド・デザインで本格的に現代彫刻を学んでいる。

しかし與語は、彫刻を学びつつも写真に対する関心を失っていなかった。彼女がチェルシーカレッジ・オブ・アート・アンド・デザインの卒業制作展に出したのは写真である。これは、部屋のなかから窓枠を含めて外の風景を撮影したもので、写真3枚を額装した作品であった。與語は、大学卒業後もよく写真を撮っていた。しかし、発表するには至らず、自分のスタイルを模索する試行錯誤の時期が続いている。

與語が自覚的に写真に取り組むようになるのは、2003年頃からである。ここにはいくつかのきっかけがあったようである。ひとつは、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどの展覧会を見たことであり、もうひとつは、米田知子や松江泰二といった写真の作家との交流である。過去の写真家の作品を見たり、現在活動している作家と出会ったりしたことが、写真に対する自覚を高めていったようである。改めて技術的な側面の重要性に気付き、独学で写真を学び直している。こうした過程のなかで、自分の写真のスタイルがしだいに明確になっていったようである。

2004年から2005年初旬に與語は、チェコやロンドンで夜の風景を撮影した。この写真は、同年に東京の西瓜糖と名古屋のギャラリータツヤで発表されたが、彼女が日本で行った最初で最後の個展となった。このシリーズで與語は、なにをどう撮影すべきかをはっきりとつかんでおり、プリントの完成度も向上している。彼女が自分のスタイルを確立したのはこのときである。

2005年11月に與語は、スペインに撮影旅行に行った。このとき撮影したのが、今回の作品集にまとめられたグラナダのシリーズである。前年の夜のシリーズの延長にありながら、より風景に寄った写真になっており、表現としての発展が認められる。しかしこのシリーズは、與語の生前中に発表されることはなかった。

結局、與語のスタイルが明確に打ちだされたのは、2005年の夏に発表した夜の写真と、2005年11月に撮影したグラナダの写真である。この二つのシリーズをもとに、與語の写真を考えてみたい。

與語の写真は、はっきりとしたスタイルをもっている。モノクロによる風景のスナップであり、いつもロングショットで撮影されていて、ほとんど人が出てこない。彼女は、ストイックにスタイルを突き詰めていくことで、自分にとって本質的なものを明確にしていったのであろう。

風景への関心は、写真を本格的にはじめる以前にさかのぼる。與語は、1995年に野外彫刻展に参加したとき、立体作品の一部に風景写真を貼り付けていた。ただしこのときは、現実とイメージの関係を検証するための手段として写真を使っていた。アプローチの仕方は異なるが、風景への関心は一貫しているだろう。

與語は、たびたび撮影旅行に行っている。彼女にとって撮影旅行は、風景と出会う旅であった。與語が好んで行くのは南米やスペインなどで、田舎を選ぶことが多かったようである。彼女は、旅行のついでに写真を撮るのではなく、写真の撮影のために旅行をする。見知らぬ土地へ、たったひとりで旅に出るのである。どうやら與語は、自分をあえて孤独な状況へと追いこんでいたようである。

見知らぬ土地へ旅に出ることは、日々の生活からいったん離れることを意味する。日常から遠ざかることは、自分の意識を研ぎ澄まし、撮影に集中することである。それは同時に、自分自身に向き合う作業でもあっただろう。與語の撮影旅行は、被写体となる風景を探す旅であるとともに、自分の内面を見つめるための旅であった。

與語は、見知らぬ土地を歩きまわり、気になった風景に出合ったときに撮影している。彼女にとって、未知の風景との出会いは大切で、その風景に対する新鮮な感動や驚きがシャッターを押す動機となっている。この点でいえば彼女の作品は、典型的な風景のスナップ写真である。しかしその写真は、単なる風景の記録であることを超えている。與語の撮影する風景には、彼女の内面性が投影されているからである。それは、現実の風景であると同時に、與語自身の内面の風景となっている。

與語の写真は、風景との距離の取り方が独特である。彼女は対象にあまり近づかない。クローズアップで撮影することがないのである。グラナダで撮った写真には、抽象的な傾向が強く、スケール感の曖昧な作品がいくつかあるが、そうした写真は、かなり離れた所から撮影されているであろう。

どうやら與語には、被写体となる世界を侵害したくないという意識がある。つまり彼女は、自分が関わることによって、風景に影響を与えたくないと考えていたようである。この点で與語は、風景をありのままの状態で捉えようとしている。このことが彼女に、風景との距離を生じさせているのかもしれない。

しかしまた、風景との距離は、與語が自分の内面を見つめるために必要であったのかもしれない。彼女にとって、風景と向き合うことは自分と向き合うことである。いいかえると、風景を対象化することが自己を対象化する手段となっている。彼女の場合、風景から距離を置き、遠くから眺めることが、自分の内面を見つめるための方法となっているのではないか。

もうひとつ與語の写真で興味深いのは、風景の切り取り方である。とくにグラナダの写真は、風景の切り取り方に特徴があり、独自な視点をつくりだしている。ここにもまた、彼女の意識が反映されているであろう。夜のシリーズには、絵画的な構図で撮影されているものもある。そこには明らかに、美術を学んだ與語の造形的な感覚が活かされている。しかし彼女は、造形性を目的に撮影しているわけではない。絵画的な構図は、あくまで結果であって、與語が風景を眺める見方の現れであったといえる。

與語の写真は、寂寥としているというか、どこかさびしげな印象がある。このことは、夜のシリーズに顕著だが、グラナダで撮影した写真にも認めることのできる傾向である。與語は、非常に明るい性格で、誰とでもすぐに友人になる外交的な女性であったという。與語の写真は、そうした人物像と少々ギャップがある。このことは、彼女の作品を考える上で興味深い。與語の夫である近藤氏によれば、彼女は非常にさびしがり屋であったというが、與語の風景写真には、普段は隠されている深層の意識が現れているのであろう。

また與語の写真で気になるのは、闇や影の部分である。夜のシリーズは、実際に夜に撮影されているので、とうぜん闇の部分が多い。いずれの写真も、光の当たっているのは一部で、風景の大半は闇のなかに溶けこんでいる。與語は、風景だけでなく、闇そのものを撮ろうとしているかのようである。どうやら彼女には、闇に対する嗜好がある。

グラナダの写真は、明るい時間に撮影しているので、夜のシリーズのように闇が主題化されていない。しかし、影のある部分や黒く写っている部分に特徴があり、彼女がそうした箇所を含めて風景を眺めていることがわかる。明らかに彼女は、影や黒く沈んだ場所に魅了されている。こうしたところにも、與語の深層の部分が反映されているだろう。

與語の写真は、彼女が風景と出合ったことの痕跡であるとともに、それを見ている彼女自身の痕跡である。それは、風景の記録であるが、同時に彼女自身の記録でもある。写真に與語が写っていなくても、そこには紛れもなく彼女がいる。すでに與語はこの世界に存在していないが、写真によって彼女に出会うことができる。與語が残したのは、そのような風景写真であった。

Allotment statement

“Allotment” is a travel award established in 2009 to commemorate the life and work of artist Naoko Yogo.

The Allotment award provides opportunities for young Japanese artists to travel, with the aim of enhancing their experience, broadening their knowledge and vision, and developing and nurturing their work.

Before Naoko passed away in 2005, she devoted a lot of time and energy to her allotment in South London. It was an important part of her life, a source of great joy as well as hard work. In his text for Naoko’s book, Chris Roberts recalls one of her stories about her allotment: “There were no taps on the allotment so she had to carry water there herself. She had worked out the bare minimum each plant required, no more than a glassful each, it was just a small habitual act of kindness that would result in something coming to fruition.”

For Naoko, there was no difference between working on her art and on her allotment: they coexisted as vital parts of her life. In both, she worked with enthusiasm and care, paying attention to small details. Though each required a great deal of patience, she never compromised. She went through a constant process of trial and error in order to accomplish what she set out to do.

The Allotment travel award will reflect Naoko’s life and legacy by supporting artists who, like her, are guided by a passion to produce their work and yet endeavour to pursue their dreams.

All proceeds from the sales of Naoko’s book and photographs will be donated to the Allotment fund.